急増するデータ通信量の現状と削減方法。ブレイクアウトのメリットやサービスごとの違いもまるわかり!

無料

サービス紹介やお役立ち資料を

無料でご活用いただけます

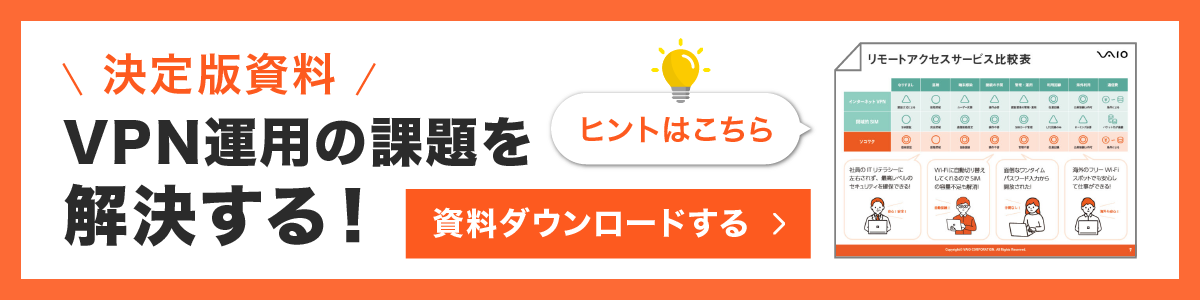

20年以上PCの開発設計から製造、運用や保守・保証サポートまでのすべてを行なっているVAIO株式会社がリモートアクセスサービスのデータ通信量を削減する方法や通信集中の回避方法について解説します。

コンテンツ

テレワーク普及とインターネット通信量

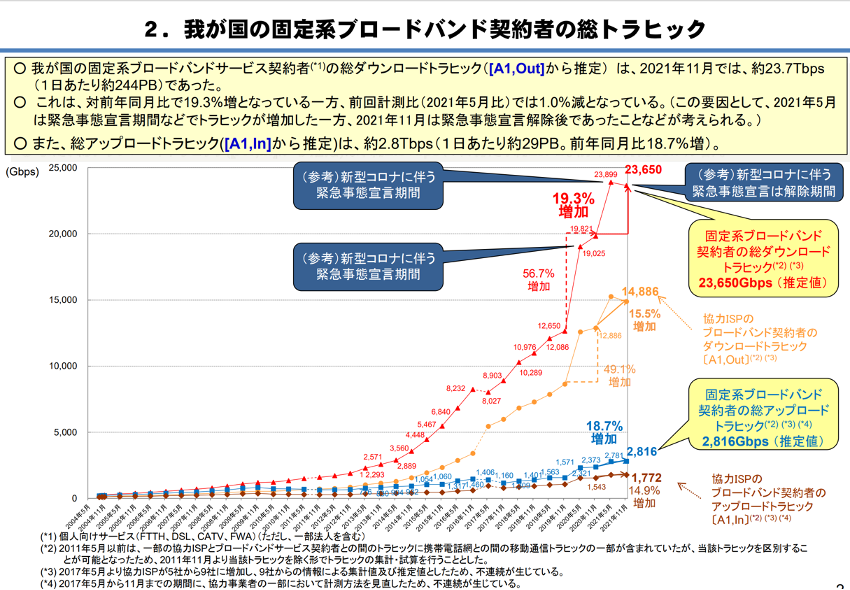

新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本におけるテレワーク実施率は急速に上昇しました。東京都の調査によると、2022年2月の調査で、都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は62.7%にまで上昇しています。(2020年は24%)

このテレワークの増加によりWeb会議が一般化したことで、インターネット回線のデータ通信量は、ここ数年大幅に増加しています。総務省の調べによると、2019年11月には、約12.6Tbpsだったダウンロードトラフィックは、新型コロナウイルス感染症にともなう緊急事態宣言により急増し、2021年11月には、約23.6Tbpsと約1.9倍に大幅に増加しています。

さまざまな回線数の増加については、こちら『そもそもVPNとは?〜VPNの種類〜』も参照ください。

これまでのインターネットの進化、利用者数の増加による連続的なデータ通信量の増加傾向から、非連続的な急増に変わった背景には、テレワークによるWeb会議等の通信データ量を多く消費するアプリケーションの利用があることが考えられます。

では、そういったアプリケーションが利用するデータ通信量がどの程度なのか、すこし見てみましょう。

Web会議が消費するデータ量

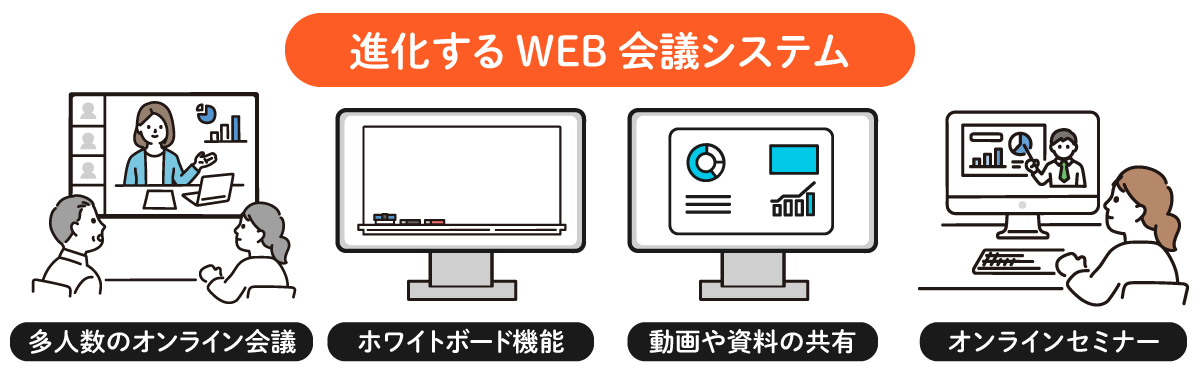

新型コロナウイルス感染症の拡大により在宅勤務を基本としたテレワークが増えるに伴い、そのコミュニケーションツールもメールから、チャット、Web会議へと変化しています。Web会議システムも進化しており、オンライン上にホワイトボードを作り多人数で書き込んだり、資料や動画を共有したりといった小規模なグループ会議だけにとどまらず、数百人が同時に視聴できるウェビナーを誰でも容易に開催できるようにもなりました。今やオンラインセミナーは、リアルの展示会に代わって集客の定番手法になりつつあります。

このように、社会環境の変化とビジネスツールの進化により、インターネットのデータ通信量は大幅に増えたわけですが、これがIT管理者には頭の痛い様々な問題を引き起こしています。

主要なWeb会議システムのデータ通信量を、各社が公開しているデータをもとにVAIOがまとめたものが以下の表になります。この表から、ほとんどのサービスでは、資料共有やカメラ画像を利用していると1時間当たり2GB~3GBのデータを消費していることがわかります。多くの携帯通信キャリアが提供している料金プランに30GBや50GBといったプランがありますが、これだけの容量があってもグループビデオ会議では、20時間程度しか利用できないことがわかります。

参考:オンライン会議の通信容量

1対1の音声通話

| 通信量 (DL+UL) | 1時間当たりの 通信量 | 10GB当たりの 会議可能時間 | |

| Zoom | 80 kbps | 36.0 MB | 278時間 |

| Microsoft Teams | 152 kbps | 68.4 MB | 146時間 |

| Google meet | 30 kbps | 13.5 MB | 741時間 |

| Cisco Webex | 82 kbps | 36.9 MB | 271時間 |

グループビデオ会議

| 通信量 (DL+UL) | 1時間当たりの 通信量 | 10GB当たりの 会議可能時間 | |

| Zoom | 5.5 Mbps | 2.475 GB | 4.0時間 |

| Microsoft Teams | 8.0 Mbps | 3.6 GB | 2.8時間 |

| Google meet | 6.4 Mbps | 2.88 GB | 3.5時間 |

| Cisco Webex | 5.5 Mbps | 2.475 GB | 4.0時間 |

2021年VAIO株式会社調べ

このように、テレワークに伴い様々なデジタルツール利用の増加が、インターネットにおけるトラフィック急増を引き起こされた一因であることは間違いないでしょう。ほかにも、データを共有するクラウドストレージの普及など、働き方の変化によるさまざまなデジタルツールの活用がトラフィックを増加させているといえます。

ですが、こういったデータ通信量の増加は、VPN装置の混雑から過負荷を引き起こし接続できないといった事態や、インターネットに向かう通信がファイアウィールに集中し通信速度が大幅に低下することで業務に支障をきたすといった、さまざまな弊害を生み出しました。

その対策として装置の増強や、SaaSのアクセス許可の緩和などにより拠点の一極集中を分散するといった対応を取られている企業も多くあるようです。

データ量の削減は可能なの?

在宅勤務において、ブロードバンドサービスを利用している場合には、データ通信量を気にする機会はあまりないかもしれません。ですが、モバイルルーターや、携帯電話のテザリングを利用している場合は、データ通信量を削減したくなることはあると思います。

また、先ほど述べた拠点への通信集中を軽減させるためデータ通信量の削減をできないかと考えるIT管理者の方も多いと思います。実際、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いリモートアクセスの利用が急増し、サービスレベルの低下や、サービスの新規加入の受付が停止される事態になったことは記憶に新しいと思います。

では、リモートアクセスにおける通信量を削減することは可能なのでしょうか?大きな効果が見込まれるわけではありませんが、通信量を削減することは可能です。例えば、以下のような設定によって通信料が削減できます。

- アプリケーションの設定によって音声や画像品質を落としたりする。

- カメラ映像をオフにして、音声のみで会話する。

- 資料や動画の共有をやめる。

このように、通信量は送受信されるデータ量に影響されるため、その対象となる音声・画像の品質を落とす、または利用しないことでデータ通信量の削減は可能です。ですが実際のところオンライン商談でカメラをオフにするのは先方に失礼にあたり、社内会議では資料を共有しながら議論したいなど、なかなかこの手法を常用するというのは難しいケースが多いのではないかと思います。

リモートアクセスサービスによってデータ通信量に差はあるのでしょうか?

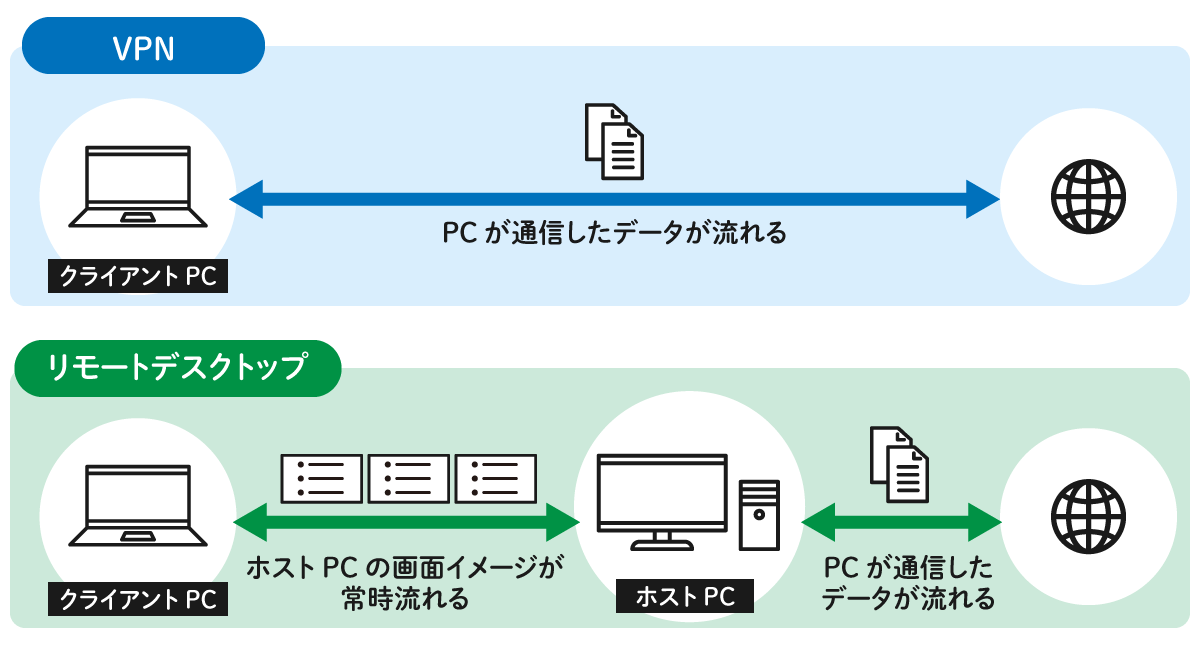

リモートアクセスには、様々な方式が存在しますが、それぞれの方式における通信量はどうみればよいでしょうか?リモートアクセスでよく用いられるVPNとリモートデスクトップでは、実はその仕組みが大きく異なるために単純に比較することが難しいのです。

VPNの場合

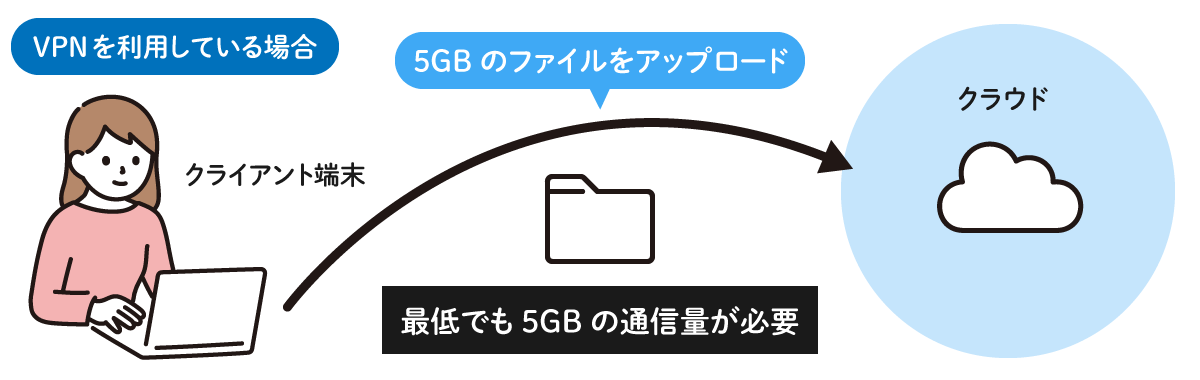

VPNを利用している場合、オフィスで利用している際とほぼ変わらないデータ通信量をPCは利用しています。5GBのファイルをクラウドにアップロードすれば、5GBのアップロードが通信量として必要になるのです。

(実際には、VPNの暗号化や、通信プロトコルによって、これ以上のデータ量が必要になります。)

リモートデスクトップの場合

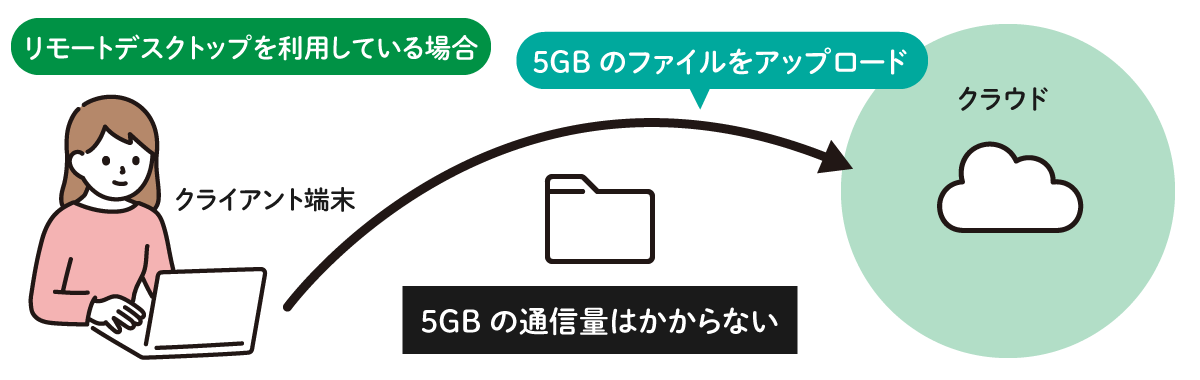

一方、リモートデスクトップ方式は、端末と端末は、画面イメージを通信していることから、例えばクライアント端末からホスト端末(企業内に設置したリモートデスクトップホスト)を操作し、ホスト端末から5GBのファイルをクラウドにアップロードする操作をしても、クライアント端末(リモートデスクトップホストを操作する端末)が、5GBのデータを通信することはありません。5GBのデータを流すのは、あくまでもホスト端末であり、クライアント端末ではデータを直接扱わないためです。

これだけを見れば、リモートデスクトップ方式を利用すれば、データ通信量を全体的に削減できるのでは?と思われるかもしれません。ですが、実はそれほど単純ではないのです。

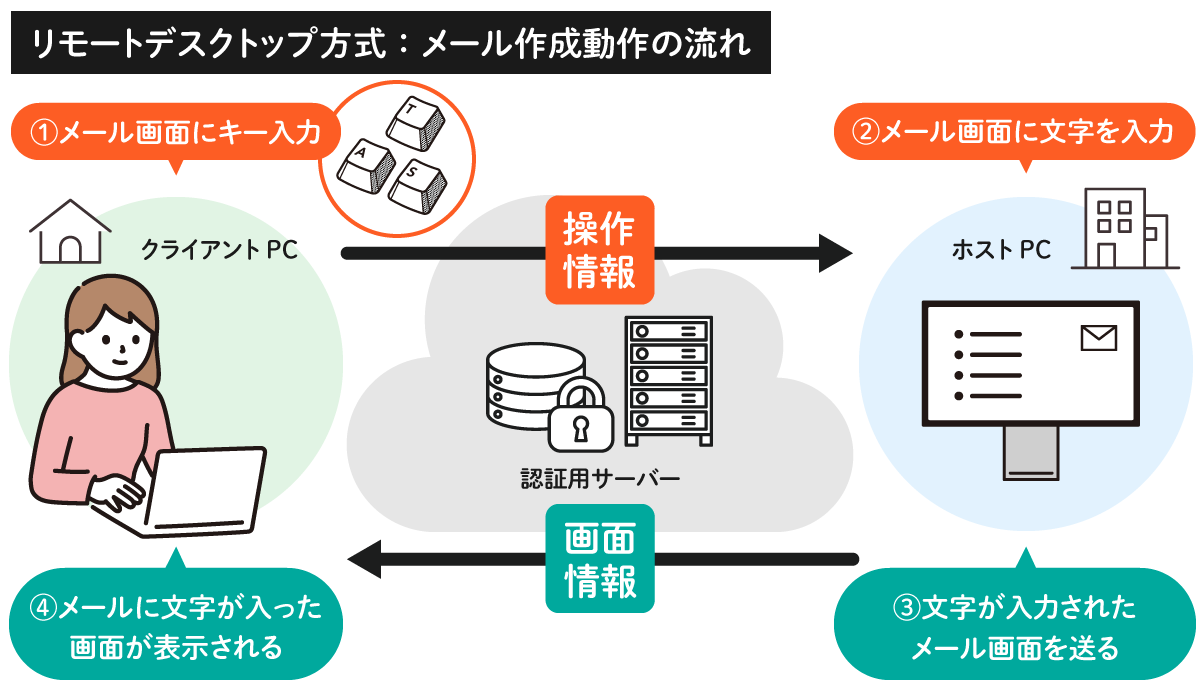

たとえば、PCでメールを書いているとします。VPNを利用している場合には、この間に通信を行わなくてもメールの作成は可能ですが、リモートデスクトップ方式では、

①クライアントPCでキー入力する→

その情報がネットワークを通じてホストPCに送られる→

②情報を受け取ったホストPCがメール画面に文字を入力する→

③文字が入力されたメールが表示された画面を

ホストPCがクライアントPCにネットワークを通じて送る→

④クライアントPCでメールに文字が入った画面が表示される。

こういった動作を繰り返しています。

つまり、VPN方式ではファイルを開く、メールを送るなど通信が必要な場合にだけデータ通信量を消費しますが、リモートデスクトップ方式では、画面イメージを通信することで、PCを遠隔操作することから作業の内容にかかわらず(マウスを動かすだけでも)常に通信を行う必要があり作業中は、ずっと通信が続いているのです。

そのため、リモートデスクトップに接続している間は、通信が止まることはなく、デスクトップ画面の画像イメージを通信し続けることからある一定のデータ通信量を使ってしまうことは避けられません。

リモートデスクトップでも、転送する画面サイズを少なくする、1秒間に転送する画面イメージを減らす、画面に変化のあった部分だけを送るなどで通信量を削減することはできるのですが、その分、キー入力や、マウス操作の反応が悪いなど使い勝手に影響が出てしまします。クラウド中継型のリモートデスクトップでは、中継サーバーによる延滞もあり、操作感に違和感を持たれる方も多いようです。

通信集中の回避策は、通信量削減だけではない。

このように、実際に通信されるデータ量を削減するには、運用面での配慮や音声・画像の品質を下げるなど手間や何らかの我慢を強いられ、快適さを損なうなど弊害も多いのが実情です。また、リモートデスクトップのように仕組み上、通信データの削減が難しいサービスもあります。では、テレワーク時の通信集中を回避するために、快適さや品質を落とすことなく通信量を削減する方法はないのでしょうか?

拠点への通信集中を分散させる

拠点の通信集中が全体のレスポンスに影響を与えている場合、これを分散させることができれば、全体的なレスポンスは大幅に改善します。その実現のためローカルブレイクアウトやリモートブレイクアウトという拠点への通信集中を分散する仕組みによって、通信集中の影響を回避する手法があります。そういった手法には、一長一短があり、自分たちにあった分散方式を検討することで、通信量が増大する時代にも対応できるネットワーク構成を作ることも可能です。

コラム:ローカルブレイクアウトとリモートブレイクアウトの違いは?

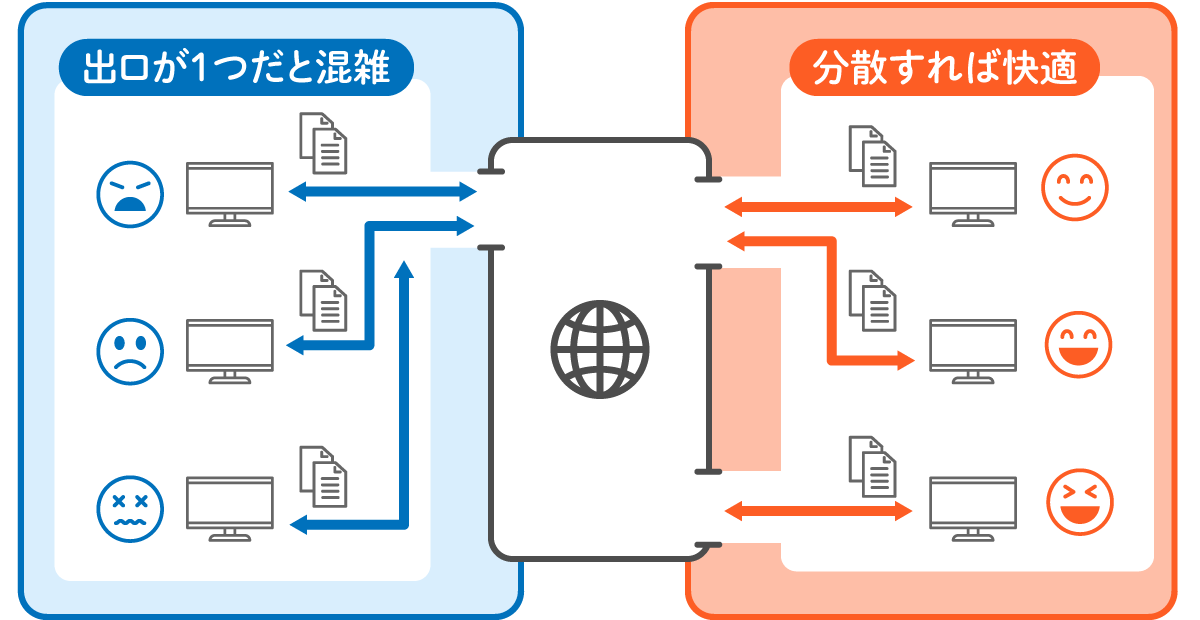

ネットワークにおけるデータ通信量を分散するインターネットブレイクアウト。ネットワークの経路を複数に分けることでデータ通信が一か所に集中するのを避ける目的で利用します。

日本で一日の利用者数が最も多い鉄道の駅は新宿駅だそうですが、駅の出入口が一つだったら出るのも入るのも大混雑になることは間違いありません。幸い、新宿駅にはいくつもの出口があるので、(それでも混雑はしていますが)混雑は軽減されています。ネットワークにおけるブレイクアウトもまさしくこれと同じことを行っています。

多くの企業では、企業内ネットワークとインターネットの接点は、1か所であることが多く、このような構成の場合、社員がインターネットと通信するデータは、すべてこの接点に集中します。その結果、接点で働く装置(UTMやFirewall、L3 Switch)の性能限界などにより通信遅延などを引き起こし業務に支障や、ストレスを与えてしまいます。

ブレイクアウトは、こういった問題を解決するために通信を分散(例えば、Web会議の通信と通常のインターネットアクセスを分離する)することによって、快適なネットワーク環境を実現するために利用されます。

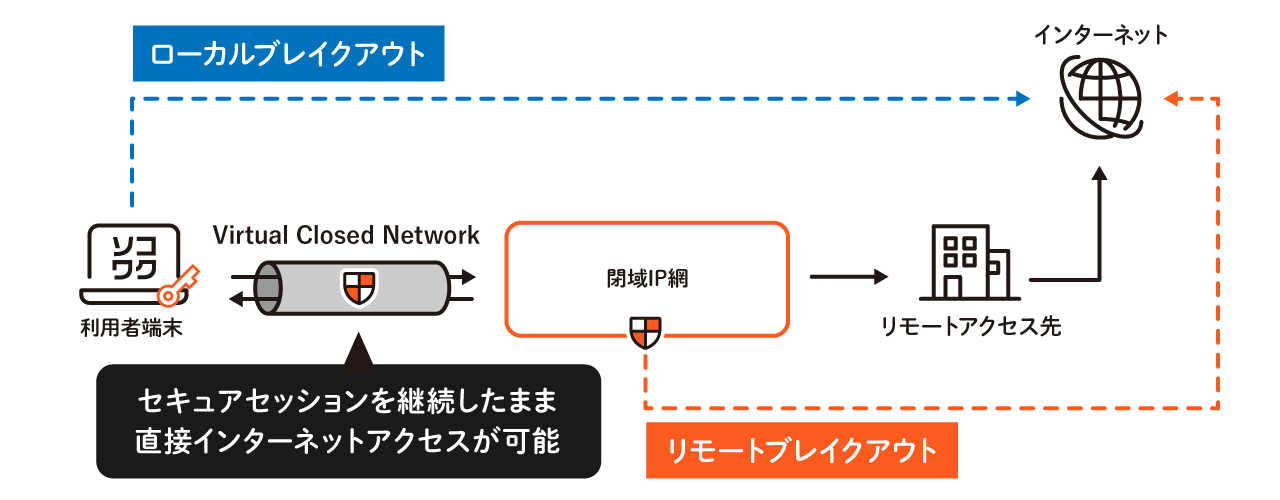

インターネットブレイクアウトには、ローカルブレイクアウトとリモートブレイクアウトがあります。ローカルブレイクアウトとリモートブレイクアウトの違いは、ネットワーク構成によってブレイクアウトポイントを決めるため、必ずこういったものがリモートブレイクアウトである、という定義は難しいのですが、ソコワクでは、PCからインターネット向け通信をブレイクアウトするものをローカルブレイクアウト、閉域IP網からインターネットにブレイクアウトするものをリモートブレイクアウトとして提供しています。

いずれも、拠点を経由せずにインターネットアクセスが可能なため、拠点のファイアウォールなどの負荷を低減することが可能です。

どうやってリモートアクセスサービスを選べばいい?

テレワークの普及によりインターネットの通信量が大きく増加していること、Web会議では思いのほかデータ量が消費されること、様々な方法でデータの削減は可能だが制限や我慢を強いられること、そしてサービス方式によるデータ量の違いをお話ししました。では、私はどんなサービスを選べばいいの?という悩みもあると思います。

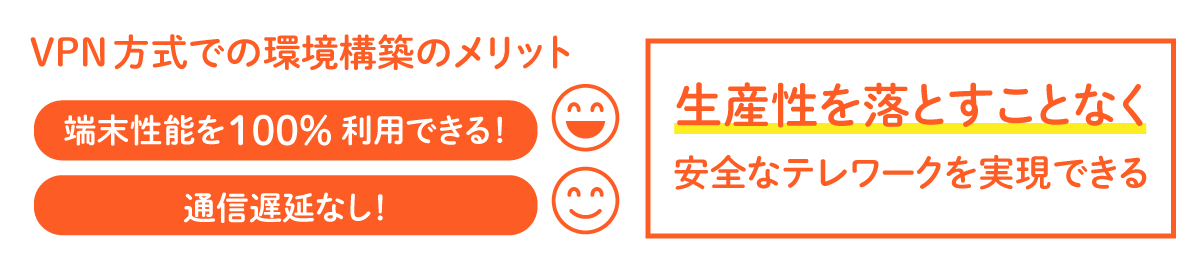

ソコワクを提供するVAIOとしては、まずはVPN方式での環境構築の検討をおすすめします。理由は、端末性能を100%利用でき、あわせて通信遅延や接続等によるストレスがないVPNを選べば、生産性を落とすことなくテレワークを実現できる優れた形態だと考えています。

Web会議が増えデータ通信量の増加はありますが、ブロードバンドの普及率も高くなっているいま、従量課金の回線を利用したテレワークをしなければデータ通信量そのものは、あまり気にならないのではないでしょうか?

一方、携帯ネットワークを利用した場合に通信量が気になるケースもあるかと思いますが、大きなファイルを転送する場合には無線LANを利用するなど影響を抑える運用は可能です。(その反面、閉域SIMではこういった選択肢が利用できないため、コスト的な負担は大きいです)

また、ソコワクであれば、ローカルブレイクアウトやリモートブレイクアウトオプションも備えており、通信を分散することにより快適なテレワーク環境の構築が可能です。VPNの選び方については『VPNとは?失敗しない!VPNの選び方完全ガイド保存版 〜テレワーク対応編〜』も参照してみてください。

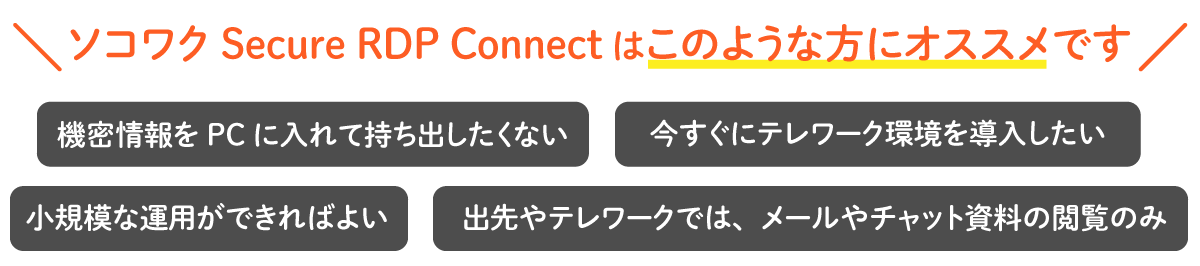

では、ソコワク Secure RDP Connect はどういったユーザーにお勧めさせていただいているかといいますと、例えば、機密情報をPCに入れて持ち出したくない、小規模(数台程度)な運用ができればよい、今すぐにテレワーク環境を導入したい※1、Web会議や図面編集、資料作成などはなく、出先やテレワークでは、メールやチャット、資料の閲覧ができればよいといった、画面転送における遅延が気にならないシンプルな利用方法を想定されるお客様にお勧めしています。

※1 ソコワク Secure RDP Connectは最短5営業日での導入が可能です。

コラム:閉域SIMの弱点と、それを解決したソコワクのテクノロジ

実は、ソコワクと閉域SIMは、技術的にかなり近いサービスです。(認証設備は携帯キャリアと同じ仕組みを利用しています。)

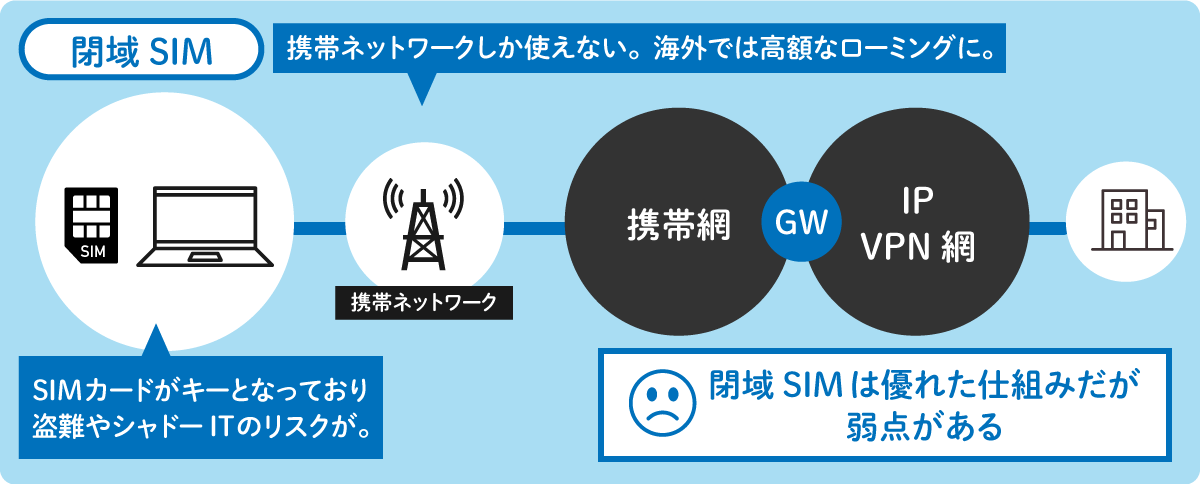

閉域SIMは、PC(またはモバイルルーター等)と、携帯電話会社の認証設備を携帯ネットワークで接続し、携帯電話会社の認証設備から先は、閉域網でお客様拠点まで接続する形態を利用します。

このような構成により、技術的に閉域網の性質をもつ携帯ネットワーク網と閉域IP網を組み合わせることで、お客様拠点までインターネットを経由することなく安全な通信を行え、さらに個体を識別することができる携帯電話の認証方式により認められたSIMカードを利用した通信だけを許可することで安全を守っています。

また、携帯網は認証情報の入力を求められないため、ソコワクと同様にPCログイン前から安全なネットワークを利用することが可能となっています。このように優れた仕組みを持つ閉域SIMですが、いくつかの弱点があります。

まず、認証情報がSIMカードに入っていること。つまり、認証情報が見える形で提供されており、取り外し可能な状態にあることです。これにより、SIMカードを盗難・紛失してしまうと不正アクセスを許すことに加え、企業が認めたデバイス以外で従業員がSIMカードを利用することができシャドーITを容易に行えてしまうといったリスクもあります。

実際、私たちもLTE搭載PCを利用しているお客様が内蔵SIMスロットにステッカーを張ることで、SIMカードの抜き取りを防止する運用をされているケースもみています。

そして、もう一つの弱点が、安全に利用できるネットワーク経路が携帯ネットワークだけであること。つまり、ブロードバンド回線がある自宅でも、無料のWi-Fiが提供されているホテルでも、安全な通信としては携帯ネットワークしか利用できないため、ここまでお話ししてきたデータ通信量の制限・コストに悩まされることに加え、電波状態が不安定な場所では快適に利用できないのです。また、海外利用の場合は、高額なローミングを利用するしかなく、ここでもコストの問題が生まれます。一方、無線LANや、LANを利用しインターネットをそのまま利用した場合、PCはインターネットからの攻撃に対し無防備な状況になってしまうため、無線LANやLANを利用させない対応なども必要になります。

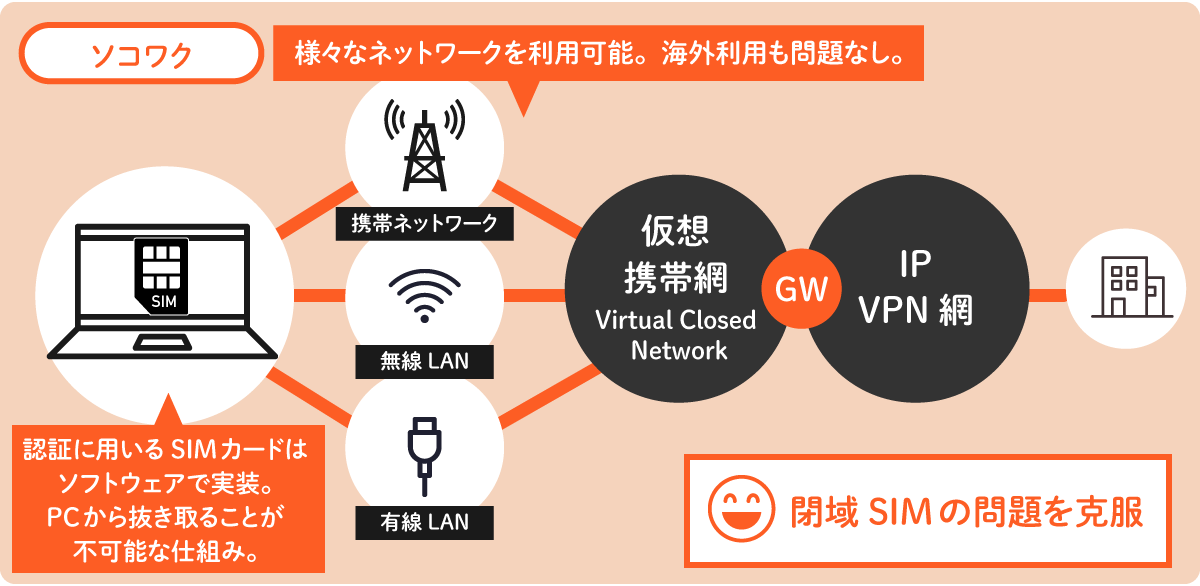

これに対し、ソコワクは閉域SIMと同じ認証方式を利用した安全性と、PC個体で暗号化され抜き取りが不可能な認証キー、そして、携帯電話と同じ自動接続・常時接続の利便性に加えて、Wi-FiやLANなど、様々なネットワークを利用できるため、閉域SIMがもつ、この3つの大きな問題(認証情報管理の甘さ、利用できる回線が限定される、携帯ネットワーク以外の利用はPCが危険にさらされる)を克服しています。

ここまで、テレワーク中のデータ通信量についてお話してきましたが、ソコワクには、様々な課題やコストを削減できる仕掛けがあります。VAIOのソコワクチームには、皆様のワークスタイルに合った最適なご提案をできるメンバーがそろっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。